🌱 Projekt SensiEE – Regenerative Energien im „Silbernen Erzgebirge“

Hinweis: Antworten auf häufige Fragen finden Sie weiter unten auf dieser Seite im Abschnitt Häufig gestellte Fragen.

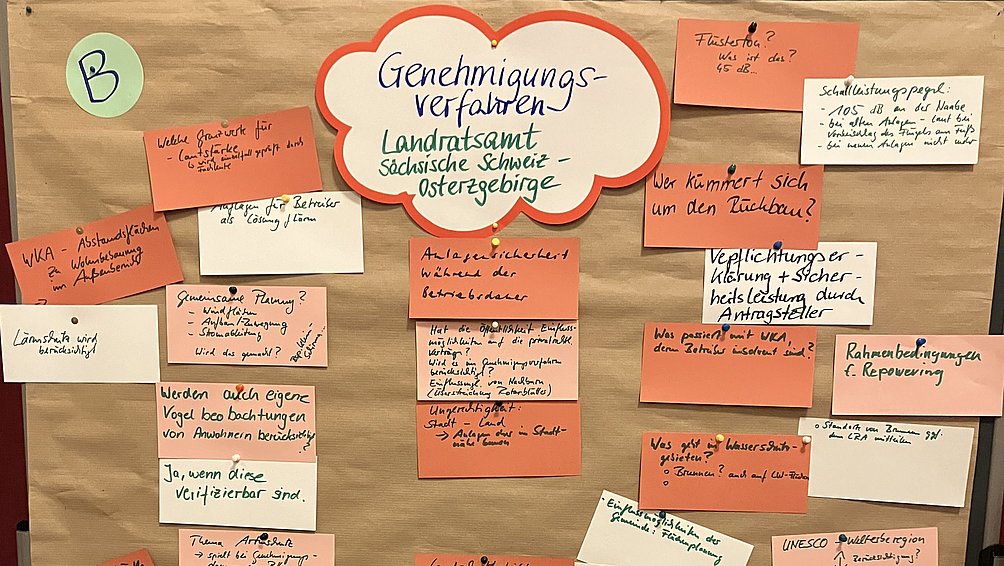

🌬️ Rückblick: Infomarkt Erneuerbare Energien in Pretzschendorf

Am 20. Oktober 2025 fand in Pretzschendorf ein gut besuchter Infomarkt rund um das Thema Erneuerbare Energien statt. Über 70 Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich direkt bei Fachleuten über aktuelle Entwicklungen, Beteiligungsmöglichkeiten und regionale Planungsprozesse zu informieren.

An fünf thematisch gegliederten Infoständen standen Expertinnen und Experten für Gespräche bereit:

Teilregionalplanverfahren Windenergienutzung vom Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Genehmigungsverfahren und rechtliche Rahmenbedingungen vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Technische Fragen und energiepolitische Grundlagen von der Sächsischen Energieagentur – SAENA

Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger von WirMachenEnergie eG sowie von Thagetes eG

Einflussmöglichkeiten der Gemeinden Bürgermeister Schreckenbach (Klingenberg) und Bürgermeister Rother (Wilsdruff)

Die Veranstaltung bot Raum für sachlichen Austausch, individuelle Fragen und vielfältige Perspektiven. Besucherinnen und Besucher konnten frei wählen, wann und wo sie sich informieren wollten – ganz im Sinne eines offenen, dialogorientierten Formats.

📝 Hintergrund

Am 24.04.2024 fand in der LEADER-Region „Silbernes Erzgebirge“ die Fachveranstaltung „Lokale Wertschöpfung durch regenerative Energien“ statt. Aus den Diskussionen entstand der Wunsch, ein Informationsprojekt für die Bevölkerung ins Leben zu rufen.

📌 Warum dieses Projekt?

Neue gesetzliche Vorgaben: z. B. 1,3 % der Landesfläche bis 2027 für Windenergie im Regionalplan reservieren

Ländliche Regionen sind vom Ausbau besonders betroffen: Freiflächenphotovoltaik, Biogasanlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraft

Vorteile für Bevölkerung und Kommunen sind entscheidend für die Akzeptanz

📅 Projektzeitraum

Juni 2025 bis Dezember 2026

🏢 Projektträger

Das Projekt wird im Auftrag der LAG „Silbernes Erzgebirge“ durch das Regionalmanagement der Region durchgeführt. Dafür arbeitet das Management mit externen Dienstleisterinnen und Dienstleistern (Fachwissen und Moderation) zusammen.

Kontakt: Perry Arnswald – projekte@re-silbernes-erzgebirge.de

👥 Zielgruppen

Privatpersonen

Vereine

Kommunen & Mitarbeitende der Kommunalparlamente

📣 Projektinhalte

Es werden Informationsveranstaltungen zum Thema Erneuerbare Energien verteilt über die gesamte LEADER-Region durchgeführt.

🎯 Projektziele

Informationsangebote zum Thema erneuerbare Energien schaffen

Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen

Dialog fördern

Häufig gestellte Fragen

📌Hinweis: Diese Liste ist noch nicht vollständig. Wir ergänzen den Bereich Schritt für Schritt.

Zur Orientierung hilft die nebenstehende Legende mit kurzen Begriffserklärungen.

Flächenziele und Standortwahl

Bis 2027 müssen 1,3 % der Gesamtfläche des Planungsverbandsgebiets (Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Stadt Dresden) als Vorranggebiete für Windenergie ausgewiesen werden. Bis 2032 steigt das Ziel auf 2,0 %. Dabei werden zunächst grundsätzlich geeignete Flächen festgelegt; die konkrete Prüfung erfolgt später im Genehmigungsverfahren. Für neue Planungen gilt ein Mindestabstand von 1.000 m zu jedem Wohngebäude. In laufenden Genehmigungsverfahren entscheidet jedoch das aktuelle Baurecht, bei dem der Mindestabstand erst ab einer Gruppe von fünf Wohngebäuden greift. Außerdem darf ein Rotorblatt bis zu 85 m über die Grenze des Vorranggebiets hinausragen.

Eine feste Anzahl lässt sich nicht vorab bestimmen. Sie hängt vom konkreten Standort der einzelnen Anlagen, der Form der Fläche sowie von topographischen Gegebenheiten ab. Erst im Genehmigungsverfahren wird geprüft, wie viele Anlagen tatsächlich möglich sind.

Bestimmte Schutz- und Nutzflächen dürfen nicht für Windenergie genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Naturschutzgebiete, Bergbauflächen, Bereiche der Luftfahrt (Flugrouten, Radaranlagen) sowie militärische Flächen.

Genehmigungsverfahren und Zuständigkeiten

Nach Veröffentlichung des Planentwurfs sind neue Genehmigungen nur noch innerhalb der ausgewiesenen Vorranggebiete möglich. Laufende Verfahren müssen jedoch nach geltendem Baurecht entschieden werden.

Ja – Kommunen und Bürgerinnen bzw. Bürger werden im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen beteiligt. Im Rahmen der Genehmigung von Windenergieanlagen sieht das Bundes-Immissionsschutzgesetz eine formelle Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Das umfasst offene Anhörungen, die Auslegung der Unterlagen zur Einsichtnahme sowie Fristen für Einwendungen und Hinweise. Diese Beteiligung soll sicherstellen, dass lokale Interessen, Umweltaspekte und mögliche Konflikte frühzeitig berücksichtigt werden. Auch Kommunen können sich aktiv einbringen – etwa durch Stellungnahmen, Flächenbereitstellung oder Beteiligung an der Projektentwicklung. Die Beteiligung stärkt Transparenz und Akzeptanz und ist ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen Planungskultur.

Die Planung und Errichtung von Windenergieanlagen liegt beim Vorhabenträger bzw. Anlagenbetreiber. Dieser organisiert sowohl die Aufstellung der Anlagen als auch notwendige Maßnahmen wie Zuwegung und Netzanbindung. Für die Einspeisung ins Stromnetz stimmt sich der Betreiber mit dem zuständigen Netzbetreiber (z. B. Sachsen-Netze) ab.

Wer eine Windenergieanlage (WEA) in Sachsen errichten möchte, benötigt eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Zuständig dafür sind in der Regel die unteren Immissionsschutzbehörden – das heißt die entsprechenden Ämter in den Landkreisen oder kreisfreien Städten. In besonderen Fällen, etwa bei komplexen Vorhaben oder überregionalen Auswirkungen, kann die Landesdirektion Sachsen die Genehmigung übernehmen. Sie prüft dann unter anderem Umweltverträglichkeit, Lärmschutz, Natur- und Artenschutz sowie die Einhaltung technischer Vorgaben. Die Genehmigungsverfahren sind wichtig, um den Ausbau der Windenergie mit den Interessen von Umwelt, Anwohner*innen und Raumplanung in Einklang zu bringen.

Wenn eine Windenergieanlage (WEA) formal genehmigungsfähig ist und ein Antrag gestellt wurde, liegt die Entscheidung allein bei den zuständigen Behörden – meist die unteren Immissionsschutzbehörden oder die Landesdirektion Sachsen. Diese prüfen ausschließlich die faktische und rechtliche Lage des jeweiligen Vorhabens und entscheiden unabhängig von Meinungen oder Stimmungen in der Bevölkerung. Dennoch gibt es Mitwirkungsmöglichkeiten: Im Rahmen von Beteiligungsverfahren können Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen abgeben, die von den Behörden bewertet werden müssen. Zudem ermöglicht die „Flexiklausel“ (§ 20 Abs. 3 Sächsisches Landesplanungsgesetz), dass Kommunen von den Vorranggebieten der Regionalplanung abweichen. Mit Zustimmung der Standortgemeinde können Anlagen auch außerhalb der Vorranggebiete entstehen; Bürger wirken hier indirekt über Gemeinderäte/Stadträte mit. Die eigentliche Genehmigung bleibt Aufgabe der Fachbehörden und folgt klaren gesetzlichen Vorgaben.

Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von über 50 Metern benötigen in Deutschland eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Im Rahmen dieses Verfahrens prüfen die zuständigen Behörden alle relevanten Belange, darunter Naturschutz und Artenschutz, baurechtliche Vorgaben, Schall- und Schattenwurf sowie Mindestabstand zur Wohnbebauung. Die Genehmigung umfasst nicht nur den Bau, sondern auch den Betrieb und den späteren Rückbau der Anlage. Nicht enthalten sind jedoch die Genehmigungen für Kabeltrassen oder Zuwegungen – diese müssen separat beantragt werden. Das Verfahren soll sicherstellen, dass Windenergieanlagen umweltverträglich, rechtssicher und im Einklang mit dem öffentlichen Interesse errichtet werden.

In Sachsen legen Regionale Planungsverbände fest, wo sogenannte Vorranggebiete für Windenergieanlagen (WEA) entstehen können. Diese Gebiete sind Teil der Regionalplanung und sollen den Ausbau gezielt steuern – unter Berücksichtigung von Landschaftsschutz, Siedlungsabständen, Infrastruktur und weiteren Kriterien. Für das LEADER-Gebiet Silbernes Erzgebirge gilt: In den Gemeinden des Landkreises Mittelsachsen ist der Planungsverband Region Chemnitz zuständig. In den Gemeinden des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge übernimmt diese Aufgabe der Planungsverband Oberes Elbtal – Osterzgebirge. Letzterer stellt umfangreiche FAQs bereit, die Planung, Beteiligung und Kriterien erläutern und Bürgerinnen und Bürger bei der aktiven Mitwirkung unterstützen.

Schutzgebiete, UNESCO und Umwelt

Dazu ist derzeit nichts bekannt. Es liegen keine Hinweise vor, dass der Bau von Windenergieanlagen den UNESCO-Status beeinflusst.

Ja, wenn die Beobachtungen verifizierbar sind, können sie in die Genehmigungsplanung einfließen. Der Artenschutz spielt dabei eine wichtige Rolle.

Windenergieanlagen zählen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch zu den privilegierten Bauvorhaben, die vorrangig im baurechtlichen Außenbereich errichtet werden müssen; die für den Lärmschutz erforderlichen Abstände lassen sich in der Regel nur dort einhalten. Ausnahmen von der privilegierten Zulässigkeit bilden harte Ausschlusskriterien wie Naturschutzgebiete, Nationalparks oder bestimmte Trinkwasserschutzzonen. Die Zugehörigkeit zur UNESCO-Welterbe Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge oder zum Geopark Sachsen Mitte zählt nach Bundesrecht nicht zu diesen Ausschlusskriterien.

Vor jeder Genehmigung muss ein Artenschutzgutachten erstellt werden. Anlagen können zeitweise abgeschaltet werden, um Tiere zu schützen. Es ist zu beachten, dass Vögel und Insekten auch durch andere menschliche Einwirkungen wie Verkehr oder Gebäude verenden. Der NABU hat hierzu Zahlen zum Vogelsterben veröffentlicht.

Ja. Standorte von Brunnen sollten dem Landratsamt gemeldet werden. Zudem spielen Landschaftsbild, Gesundheitsschutz, Natur- und Vogelschutz eine Rolle. Landschaftsschutzgebiete sind inzwischen grundsätzlich für Windenergie zugelassen, wobei eine Umweltverträglichkeitsprüfung den Einfluss bewertet. Ein notwendiger Ausgleich muss im Landkreis erfolgen.

Das Bundesnaturschutzgesetz (§§ 13 ff.) regelt, dass bei Bauvorhaben wie Windenergieanlagen unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen oder ersetzt werden müssen. Ein Ausgleich – die Wiederherstellung vergleichbarer Naturfunktionen – hat Vorrang vor einem bloßen Ersatz. Diese Maßnahmen werden im landschaftspflegerischen Begleitplan festgehalten, der Teil der Genehmigungsunterlagen ist und beschreibt, wie Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Böden und Landschaftsbild minimiert und ausgeglichen werden sollen. Ziel ist es, den ökologischen Schaden möglichst gering zu halten und die betroffenen Lebensräume langfristig zu erhalten oder aufzuwerten.

Bau, Betrieb, Lärm und Mikroklima

Bei der Planung von Windkraftanlagen wird der Lärmschutz berücksichtigt. Die genauen Grenzwerte für Lautstärke werden im Einzelfall von Fachleuten geprüft. Betreiber erhalten entsprechende Auflagen, um den Schutz der Anwohner sicherzustellen.

Infraschall von Windenergieanlagen ist nicht hörbar, aber messbar – und laut aktueller Forschung nicht gesundheitsschädlich. Infraschall bezeichnet tieffrequenten Schall unterhalb von 20 Hz, der vom menschlichen Ohr nicht gehört werden kann, aber bei sehr hohen Schalldruckpegeln über andere Körpersensoren wahrgenommen werden könnte. Windenergieanlagen erzeugen Infraschall durch die Bewegung der Rotorblätter. In einer Entfernung von 150 Metern ist der Schalldruckpegel bereits niedriger als der im Inneren eines PKW – deutlich unter alltäglichen Belastungen. Wichtig: Infraschall ist nicht gleichbedeutend mit Lärm; es gibt keine belastbaren Studien, die gesundheitsschädliche Wirkungen von WEA-Infraschall belegen. Anlagen müssen gesetzliche Grenzwerte einhalten, die auch Infraschall berücksichtigen.

Der Flüsterton liegt bei etwa 45 dB. Der Schalleistungspegel beträgt an der Nabe rund 105 dB. Ältere Anlagen können lauter wirken, insbesondere wenn ein Rotorflügel vorbeistreicht.

Windenergieanlagen können das Mikroklima in ihrer direkten Umgebung leicht beeinflussen – vor allem durch Luftverwirbelungen. Beim Betrieb wird dem Wind kinetische Energie entzogen, die Rotorbewegung erzeugt Verwirbelungen, die Luftschichten in Bodennähe beeinflussen können. Besonders nachts kann sich kühlere bodennahe Luft mit wärmerer Luft aus höheren Schichten mischen, was zu minimal trockeneren und wärmeren Böden im direkten Umfeld führt. Es wird keine zusätzliche Wärme eingetragen; der Effekt ist räumlich sehr begrenzt und betrifft nur einen kleinen Bereich rund um die Anlage.

Windenergieanlagen erzeugen hörbare, aber sehr leise Geräusche – vergleichbar mit Blätterrascheln oder einem leisen Gespräch. In einer Entfernung von 300 bis 500 Metern entstehen Schallemissionen von etwa 35 bis 45 dB. Zum Vergleich: 35–45 dB entsprechen Blätterrascheln oder einem leisen Gespräch, 60 dB einem Staubsauger in einem Meter Entfernung, 70–80 dB dem Straßenverkehr. Die Geräusche stammen vor allem aus dem Strömungsgeräusch der Rotorblätter. Moderne Anlagen sind mit optimierten Blattprofilen und automatischer Drehzahlregelung möglichst leise konstruiert. Laut aktueller Forschung gelten diese Schallpegel in der genannten Entfernung nicht als gesundheitsschädlich; gesetzliche Grenzwerte werden im Genehmigungsverfahren geprüft und überwacht. In sensiblen Bereichen gelten besonders strenge Vorgaben.

Beim Transport großer Bauteile wie Rotorblättern müssen Lösungen für die Zuwegung gefunden werden. Dafür gibt es moderne Kran- und Transporttechniken, temporäre Wege können angelegt werden, und Rotorblätter lassen sich auch hochkant transportieren.

Wartung, Prüfungen und Sicherheit

Die Sicherheit von Windkraftanlagen wird regelmäßig kontrolliert. Dazu gehören wiederkehrende Prüfungen (WKP) der Standsicherheit alle 2–4 Jahre sowie jährliche sicherheitstechnische Prüfungen. Geprüft werden unter anderem Turm und Fundament, Komponenten für Aufstieg und Wartung (z. B. Leitern, Aufzüge, Kräne) sowie elektrische Systeme (DGUV V3 Prüfung). Zusätzlich gibt es zustandsorientierte Prüfungen (ZOB), die den aktuellen Zustand der Anlage erfassen.

Windkraftanlagen unterliegen regelmäßigen und umfassenden Prüfungen durch unabhängige Sachverständige oder spezialisierte Dienstleister. Alle zwei bis vier Jahre erfolgt eine wiederkehrende Prüfung (WKP) zur Standsicherheit von Turm, Fundament und Rotorblättern auf Grundlage der DIBt-Richtlinie; das Ergebnis ist ein Gutachten für die zuständige Baubehörde. Zusätzlich finden jährliche Sicherheitsprüfungen statt: Leitersteigschutz, Leitern, Servicelifte, Kräne, Hebezeuge sowie Rettungsgeräte und Notfallausrüstung. Ebenfalls jährlich wird die elektrische Anlage im Mittelspannungsbereich kontrolliert, einschließlich Schaltanlage und Transformator (DGUV V3). Ergänzend gibt es zustandsorientierte Prüfungen (ZOB) – meist bei Vertragswechseln, nach Ablauf von Gewährleistungsfristen oder vor Anschlussfinanzierungen – in der Regel alle ein bis zwei Jahre oder nach Bedarf. Darüber hinaus erfolgen Rotorblattinspektionen (häufig mit Drohnen) zur Schadenserkennung und Blitzschutzkontrolle sowie Öl- und Fettproben zur Langzeitüberwachung von Verschleiß und Verschmutzung. Diese Prüfungen sichern einen dauerhaft stabilen, sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Brandschutz und Brandfälle

Im Genehmigungsverfahren werden die örtlichen Brandschutzbehörden und Feuerwehren beteiligt; für jede Anlage werden ein Feuerwehreinsatzplan sowie relevante Daten bereitgestellt. Bei Bränden im Maschinenhaus oder an den Rotorblättern ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten keine direkte Brandbekämpfung möglich. Stattdessen wird ein Absperrradius von mindestens 500 Metern eingerichtet, um eine Ausbreitung zu verhindern. Eine direkte Brandbekämpfung ist jedoch am Turmfuß oder im Trafohäuschen möglich, sofern die geltenden Abstandsregeln bei Nieder- und Hochspannung eingehalten werden. Die zuständige Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat Handlungsempfehlungen für den Einsatz an Windkraftanlagen erstellt, die auch spezielle Rettungskräfte für Arbeiten in großen Höhen und Tiefen (SRHT) vorsehen. Zudem wird die Löschwasserversorgung geprüft – Grundlage ist DVGW W 405; bei Unterschreitungen sind zusätzliche Maßnahmen zu treffen. Dem vorbeugenden Brandschutz widmen Betreiber besondere Aufmerksamkeit: Gefahrenfrüherkennung (z. B. Temperaturüberwachung), Aufschaltung auf Leitstellen und ggf. Abschaltung der Anlage sowie regelmäßige Wartung zur Risikominimierung.

Bränden wird durch technische Vorsorge und gesetzliche Vorgaben vorgebeugt – besonders an sensiblen Standorten wie im Wald. Maßnahmen umfassen Blitzableiter an Rotorblättern und Gondel (regelmäßige Wartung), Überwachung und Wartung der technischen Anlagen (Generator, Transformator, Steuerung) zur Früherkennung von Mängeln, sowie automatisierte Löschsysteme moderner Anlagen, insbesondere in Forstgebieten. Ein standortangepasstes Brandschutzkonzept ist verpflichtender Bestandteil der Genehmigungsunterlagen.

Die Genehmigungsbehörde prüft das Brandschutzkonzept. Dazu gehören Maßnahmen wie das Anlegen von Wasseranschlüssen oder der Bau von Zisternen, um im Ernstfall eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Brände sind extrem selten – das Risiko liegt bei unter 0,05 %. In Deutschland stehen über 28.000 Windenergieanlagen, pro Jahr kommt es zu etwa 3 bis 10 Bränden. Das entspricht einem Risiko von nur 0,01 % bis 0,04 %. Hohe Sicherheitsstandards, regelmäßige Wartung, Blitzschutzsysteme und automatische Abschaltungen halten das Risiko sehr niedrig. Kommt es dennoch zu einem Brand, sichern die Feuerwehren die Umgebung ab; betroffene Anlagenteile werden anschließend fachgerecht recycelt oder entsorgt.

Rückbau, Recycling und Materialien

Der Rückbau wird durch den Antragsteller gesichert. Dieser muss gegenüber dem Landkreis als Genehmigungsbehörde eine Verpflichtungserklärung sowie eine insolvenzsichere Sicherheitsleistung, etwa in Form einer Bankbürgschaft, vorlegen. In dieser Sicherheitsleistung sind sowohl der gesamte Rückbau als auch mögliche zukünftige Preissteigerungen berücksichtigt.

Etwa 90 % des Gewichts einer Windenergieanlage können wiederverwendet werden. Für Rotorblätter werden Recyclingverfahren erprobt, da Carbonfasern bislang nur schwer recycelbar sind.

Bundes- und Landesrecht (z. B. in Sachsen) regeln den Rückbau klar. Wer eine WEA errichtet, muss sich zum Rückbau verpflichten (§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB), abgesichert durch Baulast oder finanzielle Rückstellungen. Grundsätzlich sind alle ober- und unterirdischen Anlagenteile zurückzubauen, einschließlich Fundamente, Nebenanlagen, Leitungen, Wege und Plätze sowie versiegelter Flächen. Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach voraussichtlichen Rückbaukosten inkl. Entsorgung, Transport und Mehrwertsteuer. Liegen keine belastbaren Zahlen vor, kann eine detaillierte Kostenkalkulation verlangt werden; ist diese nicht möglich, wird pauschal gerechnet – bei WEA meist mit 5 % der Errichtungskosten. So wird ein ordnungsgemäßer und umweltgerechter Rückbau sichergestellt.

Für Anlagen, die vor 2004 errichtet wurden, besteht keine Rückbauverpflichtung. Für alle nach 2004 errichteten Anlagen gilt eine verpflichtende Rückbauverpflichtung, die über eine insolvenzsichere Bankbürgschaft abgesichert werden muss. Liegt diese nicht vor, kann keine Baugenehmigung erteilt werden.

Bei Insolvenz trägt der neue Eigentümer die Verantwortung für den Rückbau – inklusive aller Kosten. In der Regel wird die Anlage mit allen Rechten und Pflichten übertragen; die Rückbauverpflichtung geht dabei auf den neuen Betreiber über. Bereits bei der Genehmigung wird eine finanzielle Sicherheitsleistung hinterlegt (Rückstellungen oder Baulast), die den Rückbau auch im Insolvenzfall absichert. Diese Regelungen schützen Natur und Landschaft und verhindern Altlasten.

Carbonfasern sorgen für die notwendige Stabilität der Rotorblätter und sind derzeit technisch die beste Lösung. Sie werden auch in anderen Industriezweigen wie Luftfahrt und Fahrzeugbau eingesetzt. Recyclingverfahren befinden sich in der Entwicklung.

Die Rückbaukosten werden kalkuliert und jährlich mit einem Bauzins von 3,2 % verzinst.

Windenergieanlagen lassen sich zu über 90 % fachgerecht recyceln, je nach Material mit unterschiedlichen Verfahren. Beton und Stahl aus Turm und Fundament werden direkt wiederverwertet, etwa im Straßen- oder Hochbau. Rotorblätter aus faserverstärktem Kunststoff werden größtenteils in der Zementindustrie genutzt – als Brennstoff und als Fasermaterialien für die Zementherstellung. Neue Verfahren zur Faserrückgewinnung werden entwickelt, um künftig mehr Materialien stofflich zu verwerten. Moderne Konzepte sorgen für ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Rückbau; 2016 lag die Recyclingquote bei 80–90 %.

Nach dem Ende des Betriebs muss das Fundament vollständig zurückgebaut werden – gesetzlich vorgeschrieben nach § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB. Betreiber sind verpflichtet, eine Rückbau-Verpflichtungserklärung abzugeben; entfernt werden Fundament, Zuwegungen und Kabel, Nebeneinrichtungen sowie versiegelte Flächen. In Gebieten mit Bebauungsplan oder im unbeplanten Innenbereich wird der Rückbau direkt im Bebauungsplan geregelt. Länderspezifische Hinweise konkretisieren Umfang des Rückbaus und Sicherungsleistungen (Rückstellungen oder Bürgschaften), um den Rückbau auch bei Insolvenz oder Betreiberwechsel zu garantieren. Ziel ist die Rückführung der Fläche in einen naturnahen Zustand und die Vermeidung langfristiger Umweltschäden.

weiterführende Literatur und Internetseiten:

Agentur für Erneuerbare Energien

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Bundestag - Beanspruchung und Recycling von Windkraftanlagen

Bundeszentrale für politische Bildung

Dialogforum - Energiewende und Naturschutz: Ausgleich Naturschutz

Dialogforum- Energiewende und Naturschutz: Brandgefahr bei Windrädern

Erneuerbare-Energien-Ertragsbeteiligungsgesetz

Fachagentur - Wind und Solar: Genehmigung

Fachagentur - Wind und Solar: Schall

Fachagentur - Windenergie an Land

Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen

German-Austrian Digital Media Observatory

Kompetenzzentrum - Naturschutz und Energiewende

Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Informationen zum Sehen und Hören

Projektpartner

LEADER Förderung

Das Projekt SensiEE lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region dazu ein, sich aktiv mit den Chancen und Herausforderungen regenerativer Energien auseinanderzusetzen. SensiEE schafft Raum für Information und Dialog.

Gefördert durch das LEADER-Programm, steht SensiEE für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung mit Beteiligung und Transparenz.